|

I

piu' applauditi in maglia azzurra

|

|

Sallustro, il primo

mito napoletano

Prima

"stella" del Napoli dalla fondazione, 1926, fino al 1937, primo mito del calcio

napoletano nello squadrone di Garbutt. Nato ad Asuncion , ma da

genitori italiani, giocò in azzurro (esordio poco più che

diciassettenne) 262 partite, segnando 107 gol.

Il “veltro” fu chiamato in nazionale – in rivalità con - Meazza -

l’1-12 1929 contro il Portogallo, segnando una rete. Anche come

riparazione per le preferenze della nazionale verso il “balilla” Meazza, il Napoli regalò al dilettante Sallustro una fiammante auto

Balilla, dal valore di novemila lire. Ma era anche il periodo nel

quale Sallustro giocava gratis.... Accomunava scatto felino e potenza di tiro. A volte il

carattere ne condizionò il rendimento. Corteggiatissimo dalle donne, considerato un Rodolfo

Valentino del calcio, si invaghì e sposò una bellissima soubrette,

Lucy D’Albert . Restò a lungo nell’orbita del Napoli, chiamato anche

come tecnico “salvatutto” (nel 1960-61 al posto di Amadei) e poi come direttore

del "San

Paolo". Morì nel 1983. Invano si è tentato di intestargli lo Stadio

San Paolo, come Milano fece con il suo Meazza.

|

|

Vojak,

per il Fascismo si chiamava Vogliani

La mezzala destra Antonio Vojak, un altro indimenticato

protagonista del grande Napoli degli Anni Trenta, fu acquistato da Ascarelli, sotto la guida di mister Garbutt, nel campionato 1929-30,

prelevato dalla Juventus. Insieme con Vojak vennero ingaggiati, il

portiere Cavanna dal Vercelli (zio di Piola), il terzino Vincenzi

dal Torino,la mezzala sinistra Mihalic dalla Fiumana e l’ala destra

Perani dall’Atalanta, ovvero il nucleo centrale che – insieme con

Innocenti, De Martino, Roggia, Buscaglia e Fenili – costituì lo

squadrone di mister Garbutt. In quei sei campionati in azzurro Vojak

collezionò 189 presenze , segnando 103 gol, appena sei meno del

goleador Sallustro. Giocò anche in Nazionale A e B. Il Fascismo,

nell’assurda lotta ai cognomi stranieri, gli impose di chiamarsi

Vogliani. Dopo l'esperienza napoletana si trasferì al Genoa e

concluse la carriera nella Lucchese. Tornò a Napoli come

allenatore nel 1940 (due stagioni e mezza, sostituito da Innocenti)

|

|

Colombari, 'o

Banco 'e Napule

Enrico Colombari, un altro giocatore simbolo del Napoli di Garbutt, il mister che parlava poco e fumava molto. Ma l’allenatore

inglese si impose con la sua parola sull’allora presidente Giovanni Maresca

di Serracapriola convincendolo e costringendolo ad acquistare per la stagione

1930-31, insieme con l’ala sinistra Tansini (dal Milan) e il terzino

Castello (da Genova), Enrico Colombari, già autentico asso del

nostro calcio, centro sostegno e laterale ambidestro del Torino. Il

neo acquisto azzurro fu subito soprannominato “quarto di milione”, oppure

" ‘o Banco ‘e Napule”

perché da solo era costato la cifra-record di 250 mila lire. Il

trasferimento destò molto scalpore in Italia. Quando

Colombari cadeva sul campo, l'immancabile buontempone esclamava: “E’ caduto ‘o Banco ‘e Napule”. Con il

suo gioco illuminato e costante risultò molto utile allo squadrone

di Garbutt. Colombari Giocò, in 7 stagioni, 213 partite in azzurro. Nove

presenze in Nazionale. Concluse la carriera a Pisa.

|

|

Amadei,

"grande amore" con Lauro

Amadei fu il

primo fuoriclasse del dopoguerra napoletano. Centravanti della

Nazionale e dell'Inter, il “fornaretto” (lavorava come garzone di

panettiere nella natia Frascati) ventinovenne fu acquistato, insieme con

Remondini e Casari, altri due giocatori reduci dai mondiali in

Brasile. Tutti

voluti e cercati dal presidente Musollino, pochi mesi prima di

morire a 43 anni per un infarto davanti all’incendio del Ristorante

D’Angelo. Amadei ricco di esperienza, di astuzia, di classe, meritò

l’appellativo che gli avevano dato nella Capitale come “ottavo re di

Roma”. Dopo le sette presenze in nazionale con la maglia dell’Inter

ne aggiunse altre sette con quella del Napoli. Bella l’intesa con

Jeppson e Pesaola. Non altrettanto proficuo il rapporto con lo

stesso “petisso” e con Vinicio quando fu allenatore azzurro. D’amore

e d’accordo invece con Lauro. Giocò in azzurro dal 1950 al 1956,

con 171 presenze e 47 gol. A 22 anni , nel 1943, da giallorosso - dopo aver vinto uno scudetto - fu squalificato a

vita e poi amnistiato, a guerra finita, per un pugno sferrato

all'arbitro Pizziolo.

|

|

Vinjei,

costretto a cambiare nome

Moltissimi

giovani tifosi d’oggi non lo conoscono nemmeno per sentito dire.

Eppure Vinjei può figurare anche in una formazione ideale del Napoli di

tutti i tempi. Indomabile e mobilissimo terzino di origine

ungherese, ambidestro, poliedrico (tanto da essere impiegato una

volta anche come centravanti e sovente fu utilizzato come prima

interpretazione del “libero” , un ruolo per il quale sembrava

tagliato), Vinjei fu il punto di forza di quel Napoli di Monzeglio,

chiamato a fare la guardia – al fianco dell’altro coriaceo terzino

Comaschi – a Casari e a Bugatti e a lanciare Jeppson, Amadei,

Pesaola. Era dotato anche di un tiro proibitivo. Proveniva dal Sokol Koosice,

una squadra cecoslovacca, ma per essere tesserato l'ungherese

Vinjei, dopo lo sconfinamento, fu costretto in Cecoslovacchia a cambiare nome e

diventò Vincenc Prosovsky. Quindi andò alla Pro Patria e

arrivò poi al Napoli già ventinovenne, giocando con la squadra partenopea dal 1951-52 al 1954-55. A 33 anni passò alla Spal per

riscatto della lista, dopo 114 presenze in azzurro. Un campione che

lasciò il segno.

|

|

Jeppson, molte scintille con

Monzeglio

Dopo

Colombari, ecco la seconda “bomba” napoletana sul mercato: Hasse

Jeppson centravanti della nazionale svedese ai mondiali del 1950 e

successivamente dell’Atalanta. Passò al Napoli – colpo di Lauro –

nel 1952, per 105 milioni, un record allora, dei quali 70 all’Atalanta

e 35 al giocatore versati in valuta aurea in Svizzera. Per la prima

volta un giocatore era venuto a costare più di 100 milioni! Da

considerare che nel 1952 il bilancio annuale del Banco di Napoli fu

di 500 milioni. Alto un metro

e 80, amante di musica, giocatore di tennis, intelligente e freddo,

un vero centravanti di sfondamento all’antica, dopo Sallustro. Di

grande onestà professionale. Ereditò da Colombari l’appellativo di

“Banco ‘e Napule”. Sul campo andò soprattutto d’accordo con Amadei,

fuori campo le scintille furono con Monzeglio e con Lauro. Restò

quattro stagioni, di cui una non fortunata in coppia con Vinicio, suo

successore. 112 presenze in azzurro, 52 gol. Alla fine, lo accusarono di abulia

e fu anche vittima di infortuni a catena (tra cui un gravissimo incidente stradale

in cui morì il suo autista) che

ne limitarono il rendimento. Tra polemiche,

battibecchi, incomprensioni con la società, venne ceduto al Torino con

lista gratuita.

|

|

Vinicio, un idolo dopo

solo 40 secondi

Dopo Sallustro e

Jeppson, arrivò a Napoli, nel 1955, il terzo bomber di razza, Louis

Vinicio De Menezes, 23 anni, centravanti brasiliano del Botafogo. Il

Napoli senza fortuna tentò di farlo passare per oriundo. Si

presentò al Vomero, alla prima giornata, con un gol favoloso al

Torino dopo appena 40 secondi (nella foto), lasciando presagire

un’accoppiata d’oro con Jeppson, il che purtroppo non avvenne e dopo

un anno il tandem si sciolse. Attaccante di grande determinazione,

un ariete coraggioso, più volte restò in campo e segnò pur essendo

menomato da infortuni. Fu chiamato suggestivamente "'o lione". Giocò nel Napoli 5 stagioni (152 presenze e 70 gol). Destino di centravanti. Anche

Vinicio, come Jeppson, lasciò Napoli dopo una fase nerissima,

persino boicottato all’interno. Con Amadei e il suo clan non poteva

restare. Venne fuori una strana storia di globuli rossi, poi

smentita. Ritenuto ormai senza forze, sulla soglia della trentina, fu svenduto al Bologna, praticamente

regalato. Ma non era finito. Quando poi ( con la cittadinanza

italiana) passò al Vicenza, a 34 anni abbondanti, si aggiudicò la classifica dei

cannonieri con 25 gol,

tre al Napoli!

|

|

Pesaola, fuga, dribbling e cross

per Louis

Oltre

che per i suoi brillanti successi come allenatore del Napoli (due

promozioni in A e tre Coppe), Bruno Pesaola è ricordato anche per il suo lungo

periodo di militanza in maglia azzurra. 240 partite, 27 gol, in un periodo che

va dal 1952 al 1960. Attaccante poliedrico, piccolo e veloce, il

petisso (che vuol dire appunto "piccolo") era abile soprattutto quando

agiva da ala sinistra: fuga, dribbling e cross per servire Jeppson e

poi Vinicio. La Roma lo prese dal River Plate, poi lungo stop per la

frattura di tibia, perone e malleolo. Stava per tornare in Argentina

quando Piola lo chiamò a Novara. Andò bene e passò

successivamente al Napoli

per 30 milioni. E qui offrì il meglio di sè. Arrivò nel Golfo in viaggio di nozze con la

bellissima moglie Ornella, miss Novara. Dopo 8 anni di Napoli,

trentacinquenne, chiuse la carriera di giocatore a Genova. Come

Vinicio, non sopportava più mister Amadei e perse il braccio di

ferro. Durante l'esperienza napoletana fece anche il suo debutto in

Nazionale a Lisbona, Dopo le successive esperienze da allenatore, è diventato

napoletano a tutti gli effetti.

|

|

Juliano e

il Nord, non sopportava i

detrattori

Totonno Juliano,

portabandiera del calcio partenopeo, per ben sedici stagioni con la

maglia azzurra, l’unico esempio di giocatore, nato,

cresciuto e impostosi a Napoli, tanto bravo da raggiungere una vera

dimensione nazionale. Cominciò in sordina, debuttando a vent’anni in

Serie A nel campionato 1962-63 (con retrocessione) contro l’Inter al

San Paolo. Una sola presenza. Ma dal campionato successivo, in Serie

B, cominciò la scalata verso quel ruolo, regista-cursore, che lo vide brillante e

decisivo partner soprattutto di Sivori, Altafini e Canè, in un

Napoli tra l’altro secondo, terzo, quinto in classifica. Per alcuni

anni, grande temperamento e dinamismo, fu anche uno dei cardini della

Nazionale, 18 presenze dal debutto nel 1966. Napoletano di

estrema sensibilità, notava nei suoi frequentissimi contatti - e ce lo

confessò amaramente, facendo nomi e cognomi - una certa "puzza sotto

il naso" da parte dell'ambiente calcistico settentrionale nei

confronti dei meridionali, come lui. Nei sedici

campionati con il Napoli collezionò ben 394 presenze e 38 gol. Passò

al Bologna. Da dirigente fu impegnato più volte. Decisivo il suo

contributo per l’acquisto di Maradona.

|

|

Sivori, genio,

fantasia e ...vendette

Nel Napoli di Fiore

(e Lauro) neopromosso in A nel 1965, arrivò anche Sivori, genio

argentino di cui la Juve doveva disfarsi perché Omar era in rotta con

l’allenatore Heriberto Herrera, il quale pretendeva che Sivori si

allenasse e sgobbasse nelle partite. Valutato 300

milioni, stava per essere dirottato a Varese, ma intervenne Lauro presso Agnelli, commissionando motori Fiat per due sue

nuove navi , ottenendo così anche di pagare in due anni i milioni scesi a novanta. Fu un grosso colpo, salutato al suo arrivo

alla stazione di Mergellina da 10mila tifosi i.

Esultanza che si trasferì poi sul campo dove Sivori mostrò di essere

ancora un campione, al fianco di Josè e Juliano.

Inimitabile il suo repertorio di finte, dribbling e tunnel.

Linguacciuto e vendicativo in campo (da ricordare la sfida e gli

screzi con Heriberto al S.Paolo: si inginocchiò davanti alla sua

panchina per allacciarsi le scarpe e per recitargli "Jijo de puta") nei suoi 12 anni italiani

totalizzò ben 33 turni di squalifica. Giocò

fino al 1969: 61 presenze, 12 gol. Fu però deludente nell’ultima

stagione, non reggeva agli allenamenti, indisciplinato, squalificato

per 6 giornate, tornò in Argentina a 33 anni.

|

|

Altafini,

da "coniglio" a "core 'ngrato"

Nel

Napoli neopromosso del 1965 il nome di Altafini è collegato con quello di

Sivori, la coppia-regina che fece grande il Napoli di Fiore in quel

periodo. Altafini (già nazionale) fu acquistato per 300 milioni dal Milan in cui ormai era “indesiderato” dopo aver provocato con i suoi

atteggiamenti la perdita di uno scudetto quasi vinto e finito poi

all’Inter. Il presidente Felice Riva preferì cederlo al Napoli

e non alla Juve. Indimenticabile l’accoglienza dei tifosi

sulla pista di Capodichino. Con le magie di Sivori, la classe di

Josè, i gol di Canè, la regia di Juliano quel Napoli guidato da

Pesaola arrivò terzo, riconquistando il prestigio di un tempo. Era

dall'epoca di Garbutt, 32 anni prima, che il Napoli non finiva terzo!

L’Inter vinse con appena 5 punti in più. In sette stagioni il brasiliano

giocò 179 partite in azzurro e segnò 97 gol. Poi passò alla Juve e

segnò quel famoso gol che stroncò le speranze per lo scudetto del

Napoli nel 1975 (secondo posto a 2 punti dalla Juve) e gli valse il

titolo di "core 'ngrato", dopo quello (ingiusto) di

"coniglio", appioppatogli quando era al Milan.

|

|

Zoff fu quasi

regalato alla Juventus

Dino Zoff, razza

friulana, di poche parole, freddo con un innato senso della

posizione, esemplare nei comportamenti, erede dei grandi portieri che avevano vestito la maglia del

Napoli (Cavanna, Casari, Bugatti) fu un pregevole colpo (forse l’unico)

di Giacchino Lauro, il figlio del Comandante che nel 1967 venne imposto

dal padre alla guida degli azzurri, a danno di Roberto Fiore. Ma

Lauro dopo aver dato il giocattolino al già interdetto Gioacchino,

glie lo tolse, di fronte ai guai e ai debiti del presidente-meteora.

Zoff fu un grande, impareggiabile protagonista durante le sue cinque

stagioni partenopee (con un secondo e un terzo posto), disputando

ben 143 partite. Al termine del campionato 1971-72, Zoff fu

inopinatamente svenduto alla Juve di Allodi. Era il portiere della Nazionale

già con 19 presenze! In cambio arrivarono dalla Juve il portiere

Carmignani e il centravanti misterioso Ferradini. Il più grosso

errore nella storia del Napoli. Comunque, è stato proprio con la

Juve che Dino Zoff ha poi raccolto i più significativi successi

della sua splendida carriera. In maglia juventina, fu protagonista,

insieme con Altafini (gol in extremis) della famosa e

indimenticata vittoria bianconera che impedì al Napoli di vincere lo

scudetto nel 1975. Se non lo avessimo ceduto alla Juve, chissà...

|

|

Savoldi, sotterfugio di Ferlaino

per il contratto

Fu il primo

grosso colpo di mercato di Ferlaino. Nel 1975, dopo un secondo

posto, per vincere lo scudetto strappò il capocannoniere al Bologna,

con una rocambolesca trattativa. Ottenuto il contratto – in maniera

…scherzosa, si giustificò poi il presidente emiliano – Ferlaino lo depositò

nella cassaforte dell’albergo in una busta intestata al D.T. Janich

“nel caso mi capitasse qualcosa”. E infatti al “Principe e Savoia”

ritornò il presidente del Bologna, Conti, pentito e con

una pistola. Minacciò Ferlaino,

impaurito, disse di essere prigioniero dei tifosi che volevano

persino ammazzarlo, strappò una piccola promessa che Ferlaino

ovviamente non mantenne. 28 anni, arrivò per la cifra record,

evento storico, di due

miliardi (in cambio di Clerici, la comproprietà di Rampanti e 1400

milioni). Napoli città povera, in Italia si gridò allo scandalo

e agli sprechi.

Come se fossero stati soldi della comunità. Ma Savoldi pur

impegnandosi, ma male assistito, non fu sempre all’altezza delle

aspettative dei tifosi, molto esigenti per quel "pezzo da novanta". Solo 4 stagioni, 118 presenze (tante), 77 gol, di cui

55 in campionato. Tornò al Bologna. Ha avuto poca fortuna in Nazionale: solo quattro partite. E' rimasto legato a

Napoli.

|

|

Ferrara, lo stesso

bilancio di Diego

Uno dei più grandi

difensori del Napoli, forse il migliore. Napoletano verace, Ciro

Ferrara, nato nel 1967, arrivò

al Napoli appena sedicenne (2 milioni in costo), vinse il campionato

allievi nel 1983-84 ed esordì in Serie A la stagione successiva,

proprio contro la Juve, come Cannavaro. Agile, grintoso, abile

colpitore di testa, in dieci stagioni (247 presenze, 12 gol) ha

vinto col Napoli due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa

italiana, e una Coppa Uefa. In pratica lo stesso straordinario

bilancio di Maradona col quale condivise i trionfi azzurri. Nel 1994

il passaggio alla Juve. Con i soldi della sua cessione, il Napoli

raddrizzò il bilancio, come avveniva spesso in quegli anni di

depauperamento, con la vendita dei migliori giocatori. Altri dieci anni nella Juve, con nuovi trionfi e presenze in

Nazionale, per poi diventare

dirigente-tecnico in maglia bianconera e nella Nazionale campione

del mondo in Germania a fianco di Lippi. Una carriera

lunghissima, favolosa, irripetibile, un grosso orgoglio

per Napoli tutta.

|

|

Maradona, un trucco

per acquistarlo

Il più grande, il

più amato, un genio del calcio. Irripetibile, autentico

uomo-squadra, nonostante i suoi

problemi personali che ne hanno accorciato la carriera, hanno

aumentato il rimpianto, ma non incrinato il ricordo e l’affetto dei

tifosi. Cresciuto nei quartieri poveri argentini, quando il Napoli

lo acquistò dal Barcellona nel 1984 era già “il migliore”, 24 anni,

ricco, con la sua “corte”, i primi trionfi e le prime “debolezze”,

diciamo così. Per il suo ingaggio fu protagonista -testardo Juliano, ma ci vollero vari colpi di genio di Ferlaino per

strapparlo al Barcellona, per reperire i 13 miliardi, per dribblare

i regolamenti (una busta vuota in Federazione sostituita nella notte

dopo la firma di Diego) e per convincere Diego a restare qualche

anno in più a Napoli. Al suo arrivo un S. Paolo zeppo (a pagamento) solo per

vederlo palleggiare. Con gli uomini giusti al suo fianco arrivarono

2 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa Uefa. Poi

la malinconica e prematura fine, nel ’91, dopo una squalifica per doping (15 mesi) e dopo

sette anni magnifici e terribili in maglia azzurra. 188 presenze e 115 gol, di cui 81

in campionato.

|

|

Careca, "tira la

bomba, tira la bomba!"

Il secondo scudetto

del Napoli, nel 1989-90, una Coppa Uefa e due secondi posti. Ecco il bilancio di

Antonio Careca nei suoi primi tre anni in maglia azzurra. Quasi un record.

Arrivò nel 1987 dal Sao Paulo per aumentare la potenza offensiva del

Napoli che l’anno prima aveva pur vinto lo scudetto. E Antonio Filho

De Oliveira, detto Careca, brasiliano di Araracquara, coetaneo di

Maradona, già nazionale, centravanti agile e di grande potenza, fu

un punto di forza di quel Napoli, protagonista di tanti successi,

con un’intesa esaltante con Maradona, una coppia indimenticabile, in

campionato e in Coppa Uefa e successivamente con il “gioiellino”

Zola. che si impose definitivamente all'attenzione. “Carè, Carè, Carè, tira la bomba, tira la bomba” cantavano

i tifosi azzurri dalle curve e il brasiliano segnò 96 gol nella sua carriera azzurra

(di cui 73 in campionato). con 166 presenze . Nel 1993 Careca tornò in

Brasile, ma ha avuto frequenti contatti con l'ambiente del tifo

napoletano, offrendosi anche come segnalatore (inascoltato) di talenti brasiliani.

|

|

Cannavaro, da

raccattapalle a mondiale

Ha conquistato la

sua maturità lontano da Napoli , con lo splendido sigillo mondiale,

ma Fabio è stato un giocatore indimenticabile anche per quanto ha

fatto a Napoli, nelle tre stagioni che hanno preceduto il suo

trasferimento al Parma, per far quadrare i soliti conti in rosso di Ferlaino. Merita,

quindi, di figurare in questa collana, lui capitano indomito,

napoletano verace, campione del mondo. Figlio d'arte, a 11 anni entrò nelle

giovanili del Napoli. Fu acquistato da Rosario Rivellino, insieme

con altri due ragazzi, tra cui Caruso e Ametrano, dall'talsider in

cambio di un biliardo (4 milioni e mezzo). Raccattapalle al S. Paolo ai tempi di Maradona,

prese a modello Ferrara. Marcava Diego in allenamento. Esordì a 20 anni

contro la Juve nel ’92-93 e conquistò la riconferma per altre due

stagioni, subito beniamino dei tifosi per il suo carattere leale, da

moderno guerriero. Dopo 58 presenze in azzurro, passò al Parma (8

stagioni), poi all’Inter (3), alla Juve (2), infine al Real Madrid

da campione del mondo. Pallone d'oro 2006, il prestigioso trofeo di

France Football, dopo Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982),

Roberto Baggio (1993), quindi primo napoletano nella storia. Ha

vinto anche il titolo di "calciatore dell'anno" 2006, davanti a

Zidane.

|

|

Diego, il Profeta che prometteva gloria

di Massimo Corcione

Meno

male che l’hanno ritirata quella maglia numero 10. Per

almeno due generazioni di calciatori passati per Napoli

ha pesato come un macigno. L’ultimo a indossarla fu

Roberto Sosa nella giornata della festa per un

campionato di C1 che i tifosi napoletani hanno già

sistemato nell’angolo più remoto della memoria. Lo

chiese più per devozione che per convinzione: lui,

argentino, aveva una voglia pazza di possedere una cosa

in comune con l’Idolo della sua infanzia. Che poi è

stato l’idolo di una nazione, l’Argentina, ma

soprattutto l’idolo di una città, Napoli.

Meno

male che l’hanno ritirata quella maglia numero 10. Per

almeno due generazioni di calciatori passati per Napoli

ha pesato come un macigno. L’ultimo a indossarla fu

Roberto Sosa nella giornata della festa per un

campionato di C1 che i tifosi napoletani hanno già

sistemato nell’angolo più remoto della memoria. Lo

chiese più per devozione che per convinzione: lui,

argentino, aveva una voglia pazza di possedere una cosa

in comune con l’Idolo della sua infanzia. Che poi è

stato l’idolo di una nazione, l’Argentina, ma

soprattutto l’idolo di una città, Napoli.

Forse mai l’immedesimazione in un campione è stata

tanto completa. Per sette anni Maradona è stato Napoli,

anche se non era nato a Mergellina e neppure nelle Vele

di Scampia. Più di quanto non fosse già accaduto per

Attila Sallustro, più di quanto non fosse riuscito a

Luis Vinicio che pure vide le proprie nozze benedette da

migliaia di napoletani, in Piazza del Plebiscito.

Nessuno più di Maradona ha interpretato le

contraddizioni della capitale

dell’eccesso,

fino alla rovinosa caduta dall’altare nella polvere. Il

santino di Diego è tornato presto lassù per essere

adorato anche da chi non ha mai avuto la fortuna di

vederlo giocare dal vivo. Il miracolo laico di Maradona

è proprio qui: attraversa le classi, le generazioni, le

nazioni, fino a unificare nel suo nome il mondo intero.

Da qualche anno nessuno o quasi propone più quell’insopportabile

quesito al quale i napoletani subito dettero risposta

definitiva: Maradona è meglio ‘e Pelé. dell’eccesso,

fino alla rovinosa caduta dall’altare nella polvere. Il

santino di Diego è tornato presto lassù per essere

adorato anche da chi non ha mai avuto la fortuna di

vederlo giocare dal vivo. Il miracolo laico di Maradona

è proprio qui: attraversa le classi, le generazioni, le

nazioni, fino a unificare nel suo nome il mondo intero.

Da qualche anno nessuno o quasi propone più quell’insopportabile

quesito al quale i napoletani subito dettero risposta

definitiva: Maradona è meglio ‘e Pelé.

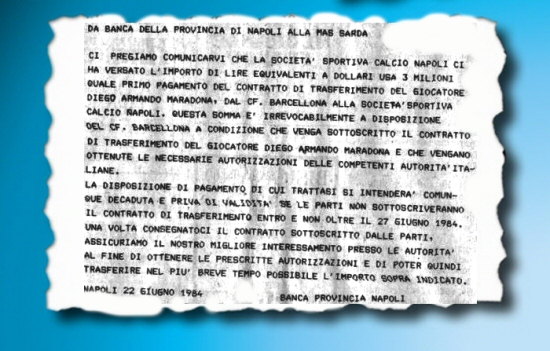

Vincere due scudetti, là dove mai si era vinto qualcosa

di più prezioso di una Coppa Italia o di una Coppa delle

Alpi, ha rappresentato l’evento prodigioso che non

sospettavano neppure gli ottantamila napoletani radunati

in un pomeriggio di luglio dell’84 al San Paolo solo per

vedere lui, il Profeta che prometteva gloria per tutti.

E gloria fu. La certezza fu raggiunta il pomeriggio di

Napoli-Juventus, 3 novembre 1985. Quel pallone, toccato

da Pecci a Maradona e spedito là dove Tacconi non

sarebbe mai arrivato, fu il campanello che annunciò il

cambio di direzione della fortuna. Erano giusto dodici

anni che la Signora Omicidi (allora la chiamavano così)

sbarcava a Napoli e se ne tornava imbattuta, nonostante

spesso la vigilia delle partite trascorresse insonne per

i giocatori, frastornati dall’ammuina organizzata

scientificamente dai tifosi napoletani. La dittatura era

finita, l’esercito di liberazione dei sogni napoletani

era guidato da Pancho Villa-Maradona.

Fu davvero rivoluzione. E’ vero che solo qualche mese

prima il Verona aveva vinto uno scudetto

storico,

ma si fermò lì, il Napoli invece avrebbe aperto un

ciclo: primo nell’87 con l’aggiunta della Coppa Italia,

secondo per suicidio l’anno successivo, Coppa Uefa

nell’89, ancora scudetto nell’anno dei mondiali e infine

Supercoppa. storico,

ma si fermò lì, il Napoli invece avrebbe aperto un

ciclo: primo nell’87 con l’aggiunta della Coppa Italia,

secondo per suicidio l’anno successivo, Coppa Uefa

nell’89, ancora scudetto nell’anno dei mondiali e infine

Supercoppa.

Quattro stagioni vissute intensamente: la Juventus fu

messa da parte, gli avversari si chiamavano soprattutto

Milan (era agli inizi l’era Sacchi) e Inter (quella del

Trap e del record di punti conquistati), poi la Samp

degli emergenti Vialli&Mancini. Da questa parte, dalla

nostra parte, soprattutto Maradona. Chiedete ai compagni

di allora quanto sia stato determinate, tutti vi

risponderanno che è stato l’unico a poter vincere da

solo, quando il resto della squadra era stanco,

affaticato o anche semplicemente più scarso degli

avversari.

In mezzo anche un titolo di campione del mondo,

conquistato pure quello in solitudine da Diego,

circondato da onesti gregari e con un medico in

panchina, Carlos Bilardo, bravo soprattutto a sfruttare

il genio che tutti gli altri gli invidiavano. Aveva il

mondo ai suoi piedi quel giorno Diego, quando tolse la

scena al suo presidente, Carlos Menem. Dal balcone della

Casa Rosada dominava l’Argentina, ma già pregustava

l’altro trionfo: in fondo la sua nazionale un mondiale

lo aveva già vinto, il Napoli da sessant’anni attendeva

la consacrazione.

Dall’album dei ricordi ora emergono solo sorrisi, città

impazzita, festa popolare indimenticabile, perfino

l’immagine notturna di corso Buenos Aires, il rettifilo

di Milano, paralizzato dal traffico dei

napoletani

all’estero. E il sorriso da bambino di Maradona, il più

felice di tutti. Intorno tutti erano comprimari:

Ferlaino, Bianchi e Bigon, Allodi, Marino e poi Moggi,

gli altri campioni che pure formavano quella squadra, da

Careca e Giordano, a Bagni e Ferrara. Altrove sarebbero

stati primattori, qui erano esaltati di servire il

Signore del calcio, l’eterno ragazzo che riassume in un

corpo un po’ tozzo l’essenza del calcio. napoletani

all’estero. E il sorriso da bambino di Maradona, il più

felice di tutti. Intorno tutti erano comprimari:

Ferlaino, Bianchi e Bigon, Allodi, Marino e poi Moggi,

gli altri campioni che pure formavano quella squadra, da

Careca e Giordano, a Bagni e Ferrara. Altrove sarebbero

stati primattori, qui erano esaltati di servire il

Signore del calcio, l’eterno ragazzo che riassume in un

corpo un po’ tozzo l’essenza del calcio.

Annerite dall’oblio le altre istantanee: le facce

bugiarde di Moggi impegnato in improbabili

giustificazioni di assenze sempre più frequenti, le

prime esplicite richieste di cambiar aria. Nessuno come

Maradona ha saputo farsi del male, la strada verso

l’autodistruzione l’ha imboccata più volte. Sembrava

finita, l’avventura, quando fu ricoverato in una clinica

di Baires. Fuori, in una veglia continua, stazionavano

migliaia di ragazzini che non avevano fatto in tempo a

tifare per lui. Lo facevano adesso che stava giocando la

partita più difficile. E c’erano altri ragazzini anche

il giorno del ritorno a Napoli. Stadio San Paolo

stracolmo per l’addio al calcio di Ciro Ferrara. Fu la

festa per Diego, restituito alla vita. Non ha più la

faccia impertinente dello scugnizzo cresciuto per caso

nel Barrio Fiorito, ma nessuno riesce a leggergli le

rughe sul viso. Sarebbe come scoprire che siamo noi a

essere invecchiati. E davanti a Diego ci sentiamo tutti

ragazzini.

Massimo Corcione

Nelle foto: in alto

a destra, Ferlaino presenta Maradona ai tifosi

napoletani nel San Paolo stracolmo nel 1984; in alto a

sinistra uno striscione dedicato al "pibe de oro" in una

strada di Napoli; al centro, Maradona mentre balla nella

trasmissione televisiva "Ballando con le stelle" del

2005; in basso, Diego saluta la folla del San Paolo in

occasione dell'addio al calcio di Ciro Ferrara nel 2005.

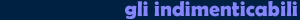

IL FAX PER L'ACQUISTO DI

MARADONA - Ecco il fax inviato

il 22 giugno del 1984 dalla Banca della Provincia di

Napoli alla Mas Sarda, e quindi al Barcellona, con il

quale veniva assicurato il versamento da parte del

Calcio Napoli della somma di tre milioni di dollari per

il trasferimento di Diego Maradona alla società

partenopea. L'acquisto del grande giocatore argentino

era virtualmente concluso. Il resto lo farà Corrado

Ferlaino in Lega. Per il Napoli stava per cominciare

un'era trionfale.

El pibe: una vita di successi, ma anche di guai

Diego

Maradona, una vita di eccessi, di alti e bassi,

sorprendente nel bene e nel male. Grandi momenti di

gioia nei suoi inimitabili trionfi, giorni di tristezza,

di dolore nei suoi momenti neri, in bilico costante

sull'orlo di un precipizio. Infortuni, problemi con la

cocaina, con il fisco, con un figlio non riconosciuto,

col divorzio. Dopo aver dato il doveroso tributo al

campione indiscusso del calcio, ecco in sintesi i suoi

giorni peggiori. Ne ha avuti tanti, ma li ha anche

voluti.

1982: IN SPAGNA EPATITE E

COCAINA - Già considerato un gran

campione anche se non ancora come “ il migliore d’ogni

tempo”, Maradona comincia ad accusare i suoi primi guai

fisici a Barcellona, al suo trasferimento in Spagna. Si

becca, infatti, un’epatite, quella A, alimentare, e

resta fuori squadra cento giorni. Intanto, sembra che

proprio a Barcellona Maradona comincia a fare la

conoscenza della polvere bianca, la cocaina che poi gli

stroncherà la carriera anzitempo

1983: UNA CAVIGLIA QUASI IN

FRANTUMI - Al “Camp Nou” il difensore

basco Andoni Goicoechea, con un’entrata assassina gli

spacca la caviglia. Maradona corre davvero il rischio di

non giocare più a pallone. Operato, con una caviglia

tenuta assieme da viti e fili, dopo una lunga

convalescenza e riabilitazione, riesce a tornare in

campo e a tornare quello di prima.

1991: DROGATO, LASCIA IL NAPOLI - E' il

17 marzo. A Napoli, dopo aver vinto due scudetti e una

Coppa Uefa, arrivano guai seri. Al controllo antidoping,

a conclusione di Napoli - Bari, Maradona risulta

positivo alla cocaina. Gli affibbiano 15 mesi di

squalifica. Si rompe il rapporto con la società azzurra.

Il primo aprile Diego lascia Napoli e torna in

Argentina, portandosi dietro irrisolto anche il caso

Sinagra: una giovane napoletana, Cristiana Sinagra,

figlia di un parrucchiere del Vomero, aveva accusato

Diego, davanti alle telecamere del Tg1, di essere padre

di Diego Armando Jr. proprio qualche giorno dopo che

Claudia Villafanes, fidanzata ufficiale del "Pibe de

oro" aveva annunciato di aspettare un bambino da lui. La

successiva sentenza del Tribunale si sarebbe pronunciata

a favore della donna.

1991: E IN ARGENTINA LO

ARRESTANO - Il 26 aprile la polizia

argentina arresta Maradona, sorpreso in un appartamento

del «barrio de Castillo» assieme con alcuni amici e in

possesso di cocaina. Stranamente, si aspettano le

telecamere, i giornalisti e i flash dei fotografi per

far uscire Maradona da quell’appartamento e a molti in

Argentina quell’arresto sembra addirittura preparato per

distogliere l’interesse della gente dai problemi della

politica e dell’economia argentina. Il tribunale ordina

per Maradona un trattamento di disintossicazione.

1994: DOPING ANCHE AI

MONDIALI - Ai mondiali di calcio negli

Stati Uniti, Diego –completamente recuperato e

restituito al grande calcio – risulta positivo al

controllo anti-doping dopo Argentina-Nigeria giocata a

Boston. Maradona, molto turbato, apprende della

sospensione nella sua stanza d’albergo a Dallas, mentre

la sua Nazionale è allo stadio per un’altra gara dei

mondiali. Maradona si dichiara vittima di un complotto.

Il 24 agosto la Fifa lo condanna a 15 mesi di stop.

1997: RICOVERO IN OSPEDALE

- Ormai non ci sono più segreti, smentite o sotterfugi.

La dipendenza del “pibe” dalla cocaina è ormai evidente

e dichiarata. Il 18 aprile, a Santiago del Cile, mentre

partecipa ad una trasmissione televisiva condotta da

miss Universo, un innalzamento pressorio lo costringe a

trascorrere per precauzione una notte in ospedale.

1997: POSITIVO ANCHE NEL

BOCA - Irriducibile, con grande forza

d’animo, prepara un altro rientro. Tornato in campo col

suo Boca Juniors, il 28 agosto, Maradona è fermato dalla

Federcalcio argentina perché all’esame antidoping alla

fine di Boca - Argentinos Juniors è trovato di nuovo

positivo.

2000: A CUBA PER DISINTOSSICARSI - Il 4

di gennaio, mentre è in vacanza a Punta del Este, in

Uruguay, è ricoverato d’urgenza per una crisi

ipertensiva ed una forte aritmia. Rischia la vita. Il

suo stile di vita viene condannato dai medici. Dimesso,

si trasferisce a Cuba, all’ombra del suo grande

ammiratore Fidel Castro, per disintossicarsi.

2004: ATTACCO DI CUORE

- Il 18 aprile, nuova crisi cardiaca, stavolta aggravata

da una infezione polmonare. In gravi condizioni, Diego

finisce in ospedale a Buenos Aires. C’è chi parla di

attacco di cuore a seguito di overdose di cocaina. Vi

resta a lungo, ma vince un’altra volta la sua partita

con la morte. Giorni dopo l'attacco di cuore,

un'infermiera fu sorpresa a fotografare Maradona con un

telefono cellulare e fu prontamente licenziata

dall'ospedale. Sempre nel 2004 Diego divorzia da Claudia

Villafanes, ma resterà in buoni rapporti con la moglie,

grazie anche alle due figlie.

2004: ECCESSI ALIMENTARI E ALCOOL -

Un’altra sua debolezza: la trasgressione alimentare a

tavola. Così accertano i medici argentini quando torna

ancora una volta in ospedale e sempre a Buenos Aires.

Stavolta la degenza dura poco. Ma gli eccessi

alimentari, accompagnati dall’uso abbondante di alcool

ne segnano la sorte. Aumenta di peso a vista d'occhio.

Le foto di Maradona ingrassato sono impressionanti.

2005: GONFIO E PESANTE, POI

TORNA IN FORMA - Il suo cuore che

funziona ormai al venticinque-trenta per cento non

sopporta più quel suo corpo appesantito. E così Maratona

– che era apparso in Tv gonfio e deforme, va in Colombia

per sottoporsi ad una resezione gastrica. In poco tempo

scende da 116 a 76 chili e appare felice, completamente

recuperato. Volentieri si offre per trasmissioni

televisive, anche come conduttore e scattante ballerino.

Assicura spesso la sua presenza in tribuna per assistere

a incontri di calcio. Nel dicembre, suo figlio, Diego

jr. avuto a Napoli dalla Cristiana Sinagra nel 1986,

dichiara di voler denunciare il padre per "mancata

assistenza familiare, diffamazione e danni morali" dopo

che Diego ha definito “un errore” la sua nascita. "Pago

col denaro i miei errori” aveva detto Diego in

Argentina: «Accettare non significa riconoscere». Diego

Junior – dopo il riconoscimento del Tribunale - era

riuscito a parlare con il padre naturale solo nel maggio

del 2003,

quando con un sotterfugio entrò di nascosto nel campo da golf di Fiuggi

dove l'ex campione stava giocando una partita. Alla fine

il ragazzo disse che il padre gli aveva promesso che si

sarebbero rincontrati. Un impegno mai rispettato. Fu il

primo ed ultimo incontro. Tutto

questo mentre si susseguivano i guai fiscali. Maradona

deve al fisco italiano 31 milioni di Euro. Questo fatto

è stato accertato definitivamente dalla Cassazione con

una sentenza a febbraio.

2007: EPATITE TOSSICA E ALCOLICA -

Maradona, il 29 marzo, a seguito di un continuo abuso di

fumo (quattro sigari Avana al giorno) ed alcool viene

ricoverato nel Sanatorio Guemes di Buenos Aires, dopo aver

accusato uno scompenso cardiaco, proprio mentre stava

per imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe trasportato in

Svizzera per sottoporsi ad una terapia per dimagrimento.

Dopo pochi giorni di cura ed accertamenti, i medici

della clinica stabiliscono che si tratta di epatite

tossica ed alcolica. Nel giro di una settimana viene

accertato un netto miglioramento. Il direttore della

clinica, Pezzella, smentisce che Diego, depresso, abbia

tentato il suicidio. Subito dopo essere stato dimesso,

Maradona è costretto ad un nuovo ricovero per un altro

malore con forti dolori addominali. Si teme una

pancreatite, per abuso di alcool. Ma un medico argentino

che l'ha curato ha sentenziato:" Il vero problema di

Maradona è che si crede un Padreterno E pensando di

essere immortale non si è risparmiato alcool e

abbuffate, a parte il fumo". Dopo una lunga cura

, torna a casa, va in Tv, attacca il governo, chi lo ha

dato per morto e annuncia di "voler assolutamente

tornare a Napoli"

2007: CHIEDE SCUSA E FA PACE

COL FIGLIO - Il 21 novembre , dopo tante

diatribe, Maradona chiede scusa al figlio Diego, nato

dalla Sinagra, e si riconcilia davanti al tribunale di

Napoli. Due anni prima durante uno show televisivo, "la

noche del 10" a Buenos Aires, riferendosi al figlio

napoletano, Maradona aveva detto " sto pagando col

denaro un errore del passato". Per questa frase ritenuta

diffamante e per aver interrotto il versamento degli

alimenti, Maradona fu querelato dal figlio. Davanti al

Tribunale di Napoli la riconciliazione. L'ex campione

con una nota chiede scusa al figlio al quale vanno anche

un risarcimento simbolico (poche migliaia di euro). Maradona, inoltre, versa gli arretrati ed

anticipa anche tutti gli alimenti dovuti fino ai

venticinque anni del figlio. "Più che rancore, odio, ho

provato soprattutto rabbia" ha commentato Diego junior.

"La rabbia che prova un figlio che in determinati

momenti della sua vita non ha un padre accanto a sé. Ora

però sono cresciuto, ora ho capito chi è davvero nella

mia vita, ogni giorno". Inevitabile, una domanda sulla

possibilità di un incontro. Lui, a prendere un aereo per

inseguire il padre non ci pensa proprio. "Se vuole

incontrarmi - dice senza mezzi termini - deve essere lui

a venire qui. Io non andrò da nessuna parte". Dal

2006 Maradona, dopo la separazione dalla moglie Claudia

Villafane, madre delle due figlie di Diego, vive con una

nuova compagna, la giovane e biondissima Veronica Ojeda.

La coppia vive nella zona dell'aeroporto di Ezeiza.

Nella foto, Maradona con Veronica durante una festa

mascherata in Argentina. L'ex campione

con una nota chiede scusa al figlio al quale vanno anche

un risarcimento simbolico (poche migliaia di euro). Maradona, inoltre, versa gli arretrati ed

anticipa anche tutti gli alimenti dovuti fino ai

venticinque anni del figlio. "Più che rancore, odio, ho

provato soprattutto rabbia" ha commentato Diego junior.

"La rabbia che prova un figlio che in determinati

momenti della sua vita non ha un padre accanto a sé. Ora

però sono cresciuto, ora ho capito chi è davvero nella

mia vita, ogni giorno". Inevitabile, una domanda sulla

possibilità di un incontro. Lui, a prendere un aereo per

inseguire il padre non ci pensa proprio. "Se vuole

incontrarmi - dice senza mezzi termini - deve essere lui

a venire qui. Io non andrò da nessuna parte". Dal

2006 Maradona, dopo la separazione dalla moglie Claudia

Villafane, madre delle due figlie di Diego, vive con una

nuova compagna, la giovane e biondissima Veronica Ojeda.

La coppia vive nella zona dell'aeroporto di Ezeiza.

Nella foto, Maradona con Veronica durante una festa

mascherata in Argentina.

|

Maradona ha vinto di tutto e di

più

Dal

20 ottobre 1976 ( quando debuttò quindicenne in Prima

Divisione nell’Argentinos Junior contro il Talleres de

CordobaI) al 25 ottobre 1997 ( data dell'ultima partita

ufficiale, con la maglia del Boca Juniors contro il

River Plate, battuto per 2-1), Diego Maradona ha vinto

di tutto e di più: un Mondiale dei big (nel 1986) e uno

dei giovani (nel 1979), tre scudetti (uno con il Boca,

nel 1981, due con il Napoli nel 1987 e nel 1990), una

Coppa Uefa in azzurro (nel 1989), una Coppa Italia e una

Supercoppa italiana sempre col Napoli, una Coppa del Re

con il Barcellona, vincendo anche la classifica

dei cannonieri in Italia nell’87-88 con 15 gol. Maradona

ha conquistato pure un Pallone d'oro alla carriera,

consegnatogli nel '95. Ha vinto, infine, il

prestigioso titolo di “Calciatore del secolo”

organizzato dalla Fifa con un sondaggio nel 2000. Unico cruccio, la

Coppa dei Campioni. Quella sudamericana, la Libertadores,

Diego non l'ha mai neppure giocata, quella europea l'ha

visto fuori al primo turno con il Napoli contro il Real

Madrid. Ha disputato quattro campionati del mondo. Due le

esperienze da allenatore: nel 1994 viene ingaggiato dal

Deportivo Mandiyú di Corrientes, ma due mesi dopo

rinuncerá all'incarico. Seconda esperienza da allenatore

nel 1995: lo assume il Racing Club di Avellaneda. Quattro mesi dopo

dará le dimissioni.

|

|

Juliano, una storia che sembra una favola

di

Toni Iavarone

Giocare

nel Napoli per lui è stato un gesto naturale. Lo sognava

da ragazzino. E come in un sogno Antonio Juliano il 17

febbraio 1963 debutta in serie A, al San Paolo, in una

partita sfortunata, che gli azzurri perdono 5-1 con

l'invincibile Inter di quegli anni. Le storie dei grandi

personaggi spesso iniziano così, con una delusione,

prima di mille momenti di gloria. E di attimi

indimenticabili Juliano ne vive tanti, spalmati in una

lunga carriera da calciatore, terminata a fine anni '70

a 36 anni, costruita tassello dopo tassello, con 502

maglie azzurre e alcune vittorie che per il Napoli di

allora valevano come scudetti: Coppa Italia nel 1976 e

quei trofei meno importanti, ma a cui siamo ancora tanto

affezionati, come Coppa delle Alpi e Coppa Italo-Inglese.

Lo scugnizzo di San Giovanni a Teduccio indossa la fascia di

capitano del Napoli a soli 23 anni. E ' un duro, si

allena tanto e affina una tecnica già buona. Sa tirare

da fuori area come pochi in Italia, è un uomo d'ordine

che in azzurro diventa regista assoluto, indossando la

maglia numero 8, quasi a dimostrare al mondo che si può

essere bandiere e leader di una grande squadra anche

senza il "10" sulle spalle. Un tipo così, che dalle

nostre parti chiamarono subito il "Golden boy" del

Napoli, incuranti dei suoi colori neri mediterranei, in

Nazionale ci arriva naturalmente. E con la maglia

dell'Italia Totonno vive e scrive pagine di calcio

incancellabili C'è lui, l'orgoglio dei napoletani, ad

alzare la Coppa Europa con l'Italia a Roma nel '68. E

c'è sempre lui, prima spettatore privilegiato dalla

panchina in Italia-Germania 4-3, poi in campo, nel

giorno triste della finale con il Brasile. E Impazzisce

di gioia quando lo convocano nella nazionale del Resto

del Mondo. Lui, lo scugnizzo del Napoli, al fianco di

fuoriclasse come Cruyff e Beckenbauer.

Qualche

rammarico trova comunque posto tra le mille gioie di

Juliano. La Juve gli porta via lo scudetto del '75:

nessun antico tifoso azzurro ha mai dimenticato quel

decisivo Juve-Napoli 2-1, mentre ad Agnano andava in

scena il “Lotteria”. Juliano era indemoniato: un gol

spettacolare da fuori area e un altro, fotocopia, che

Dino Zoff gli nega con un volo infinito, prima del

tradimento di Altafini, con quel drammatico gol del 2-1,

che pugnala a morte il suo Napoli a due passi dal

titolo. Non solo azzurro c'è anche una macchia di colore

rosso-blu nella sua carriera, quando Juliano gioca

l'ultima stagione da calciatore con la maglia del

Bologna. E' una ripicca, la reazione di un innamorato

tradito: Corrado Ferlaino gli prepara un addio che lui

non ha deciso e il "Totonno furioso" se ne va da

avversario a Bologna, prima di mettere la parola fine

alla sua splendida carriera di calciatore. Qualche

rammarico trova comunque posto tra le mille gioie di

Juliano. La Juve gli porta via lo scudetto del '75:

nessun antico tifoso azzurro ha mai dimenticato quel

decisivo Juve-Napoli 2-1, mentre ad Agnano andava in

scena il “Lotteria”. Juliano era indemoniato: un gol

spettacolare da fuori area e un altro, fotocopia, che

Dino Zoff gli nega con un volo infinito, prima del

tradimento di Altafini, con quel drammatico gol del 2-1,

che pugnala a morte il suo Napoli a due passi dal

titolo. Non solo azzurro c'è anche una macchia di colore

rosso-blu nella sua carriera, quando Juliano gioca

l'ultima stagione da calciatore con la maglia del

Bologna. E' una ripicca, la reazione di un innamorato

tradito: Corrado Ferlaino gli prepara un addio che lui

non ha deciso e il "Totonno furioso" se ne va da

avversario a Bologna, prima di mettere la parola fine

alla sua splendida carriera di calciatore.

Tormenti, gioie e dolori a più riprese, anche nei suoi

anni da dirigente. In giacca e cravatta, lo sguardo

serio e imbronciato di chi la sa lunga ma non vuol dire, Juliano vive momenti che passano alla storia, nel bene e

nel male. E' Direttore Generale nella stagione 1980-1981

quando a cinque giornate dal termine del campionato la

nostra città è già imbandierata di tricolori e

d'azzurro, con il Napoli in testa alla classifica,

assieme a Juve e Roma. Juliano assiste attonito al

dramma azzurro d'aprile, in una delle partite-beffa più

assurde della storia del Napoli: il Perugia ultimo e

retrocesso passa al San Paolo con un'autorete di

Ferrario. E addio sogni di gloria e di scudetto.

Juliano frequenta da dirigente generale del Napoli anche

gli alberghi di lusso di Barcellona, in quell'indimenticabile

inizio estate del 1984. Sul contratto di Diego Armando

Maradona al Napoli non c'era la firma di Totonno ma

quella di Ferlaino. Ma in fondo, è come se ci fosse

stata, perchè in quella trattativa lunga e difficile, a

volte stucchevole e paradossale, Juliano non mollò mai,

tignoso e cocciuto napoletano, in perenne duello

dialettico e di furberie con quel vice presidente del

Barcellona Gaspart, antipatico e impopolare come pochi.

Peccato solo per quell'addio amaro prima delle glorie e

degli scudetti azzurri degli anni di Diego. Juliano

lavorava con il solito impegno ma c'era già il grande

Italo Allodi a programmare il presente e il futuro del

Napoli. Brutti scherzi di Ferlaino. Nè il suo ritorno di

fiamma da dirigente a fine anni '90 in serie B, passerà

mai agli annali. Poco importa: c'è così tanto da

ricordare quando si parla del capitano azzurro, che le

ombre della sua lunga carriera, lasciano il posto e si

perdono tra le luci del suo mito.

Juliano frequenta da dirigente generale del Napoli anche

gli alberghi di lusso di Barcellona, in quell'indimenticabile

inizio estate del 1984. Sul contratto di Diego Armando

Maradona al Napoli non c'era la firma di Totonno ma

quella di Ferlaino. Ma in fondo, è come se ci fosse

stata, perchè in quella trattativa lunga e difficile, a

volte stucchevole e paradossale, Juliano non mollò mai,

tignoso e cocciuto napoletano, in perenne duello

dialettico e di furberie con quel vice presidente del

Barcellona Gaspart, antipatico e impopolare come pochi.

Peccato solo per quell'addio amaro prima delle glorie e

degli scudetti azzurri degli anni di Diego. Juliano

lavorava con il solito impegno ma c'era già il grande

Italo Allodi a programmare il presente e il futuro del

Napoli. Brutti scherzi di Ferlaino. Nè il suo ritorno di

fiamma da dirigente a fine anni '90 in serie B, passerà

mai agli annali. Poco importa: c'è così tanto da

ricordare quando si parla del capitano azzurro, che le

ombre della sua lunga carriera, lasciano il posto e si

perdono tra le luci del suo mito.

Toni Iavarone

Nelle foto: in

alto, Juliano con Vinicio, due idoli del Napoli durante

un Napoli-Vicenza al San Paolo; al centro, Attila

Sallustro premia Antonio Juliano, capitano del Napoli,

per le sue prestazioni in Nazionale; in basso, Antonio

Juliano, opinionista Tv con Toni Iavarone.

Ad Attila solo una "Balilla" in cambio di tanti

gol

di

Mimì Pessetti

L’anno

venturo, nel 2008, ricorre il centenario dalla nascita

di questo grande personaggio che è stato un po’ campione

e un po’ divo. Attila Sallustro nasce ad Asuncion da

genitori italiani e benestanti. Ancora giovinetto, viene

in Italia. Due fratelli: Oreste che giocherà nel Napoli

e Oberdan che finirà vittima del terrorismo in Sud

America. Oreste e Oberdan studiano ingegneria. Nei

progetti paterni anche ad Attila viene indicata una

strada professionale da borghese medio-alto, ma il

ragazzo coltiva ben altri istinti. La figura slanciata,

il portamento elegante, il gusto per le cose belle della

vita, forse anche un’inevitabile tendenza a stare sotto

i riflettori. L’occasione gli viene offerta dai primi

campi di calcio.

Nella stagione 1925-26, a soli 17 anni, diventa titolare

dell’Internaples, siglando persino una tripletta alla

Messinese. Siamo alla svolta epocale del calcio

partenopeo. Giorgio Ascarelli, impareggiabile presidente

azzurro, trasforma la vecchia Internaples in

Associazione Calcio Napoli e ottiene un posto nel primo

campionato nazionale a girone unico. Qui comincia

l’ascesa del campione che dopo un paio di stagioni

diventa titolare inamovibile, cannoniere scelto, idolo

dei tifosi.

Il padre, visti traditi i suoi progetti, benedice la

scelta del figlio di tirare calci al pallone. Gli

impone, però, di non fare affidamento sui guadagni del

calcio. Attila gioca senza chiedere soldi, creando

imbarazzo ai dirigenti azzurri, i quali, per sdebitarsi

e per dimostrargli una benché minima gratitudine, gli

aprono nel 1932 la portiera di una fiammante Fiat 521 e

lo fanno accomodare. “E’ tua – gli dicono – va pure a

tutto gas!”. Attila pilota l’auto per le vie del centro

e parcheggia nel bel mezzo di Piazza del Plebiscito.

Accorre un nugolo di fotoreporter e così viene

immortalato il delizioso campione col gradito trofeo.

Sallustro è nel pieno del suo vigore atletico. Si sente

ammirato e dunque realizzato. La città lo ama, i tifosi

impazziscono per lui e lui li ripaga a suon di gol. Che

cosa gli manca? Sembra strano, ma qualcosa gli manca.

Intanto aspetta la definitiva consacrazione che solo una

chiamata in Nazionale può dargli. Carlo Carcano,

selezionatore azzurro, ignora le qualità del “veltro”

(così è soprannominato Attila per la sua elegante

falcata). Carcano, però, non può durare in eterno. Gli

subentra Vittorio Pozzo che comincia ad allestire lo

squadrone che vincerà due titoli mondiali (’34 e ’38) ed

un’Olimpiade (’36 a Berlino).

Il nuovo ct alla prima convocazione chiama Sallustro e lo manda in

campo contro il Portogallo. Attila non è solo. Al suo

fianco c’è un altro calciatore del Napoli, Mihalich. Per

l’Italia è un trionfo. I lusitani vengono battuti con un

tennistico 6-1 e un gol lo fa il “veltro”. Si gioca a

San Siro, davanti ai supporter di Peppino Meazza,

l’astro nascente del calcio italiano che in seguito

risulterà un ostacolo inesorabile per il nostro campione

sulla strada della Nazionale..

Sallustro-Meazza,

un dualismo che divide il Nord ed il Sud. A conti fatti

un dualismo impari, certamente non all’altezza di quello

tra Bartali e Coppi o, per tornare al calcio, di quello

tra Mazzola e Rivera. Qui, a penalizzare Sallustro,

intervengono precisi fattori. Meazza è più giovane,

gioca nell’Ambrosiana-Inter e questo geopoliticamente lo

avvantaggia. Senza tener conto che l’Ambrosiana vince

scudetti, mentre il Napoli veleggia nel centro della

classifica. Cosa può fare Attila per far cambiare idea a

Pozzo? Nulla o quasi. Gli riesce solo di strappare una

seconda presenza contro la Svizzera, a Napoli, nello

stadio intitolato a Giorgio Ascarelli. E gli resta anche

qualche magra rivincita negli scontri diretti in

campionato, come quando il Napoli batte l’Ambrosiana

(3-1) di Meazza e due gol li mette a segno proprio il

centravanti partenopeo. Una consolazione. Sallustro-Meazza,

un dualismo che divide il Nord ed il Sud. A conti fatti

un dualismo impari, certamente non all’altezza di quello

tra Bartali e Coppi o, per tornare al calcio, di quello

tra Mazzola e Rivera. Qui, a penalizzare Sallustro,

intervengono precisi fattori. Meazza è più giovane,

gioca nell’Ambrosiana-Inter e questo geopoliticamente lo

avvantaggia. Senza tener conto che l’Ambrosiana vince

scudetti, mentre il Napoli veleggia nel centro della

classifica. Cosa può fare Attila per far cambiare idea a

Pozzo? Nulla o quasi. Gli riesce solo di strappare una

seconda presenza contro la Svizzera, a Napoli, nello

stadio intitolato a Giorgio Ascarelli. E gli resta anche

qualche magra rivincita negli scontri diretti in

campionato, come quando il Napoli batte l’Ambrosiana

(3-1) di Meazza e due gol li mette a segno proprio il

centravanti partenopeo. Una consolazione.

Attila Sallustro è tuttavia un campione autentico. Non si rammarica

per questa concorrenza impari. Pensa al suo Napoli,

pensa a godersi il successo che i tifosi gli tributano.

Però gli manca ancora qualcosa.e in questo qualcosa ben

presto s’imbatte. E’ come un pallone che arriva dalle

sue parti e lui lo stoppa con naturale eleganza, per

filare a rete come solo lui sa fare.

Elena Johnson è nata a Mosca. Sua madre, Lidia Abramovic, è una

ballerina russa che si fa chiamare Ise Bluette, ex

vedette delle Folies Bergeres. La giovane Elena segue le

orme materne e sceglie un nome d’arte destinato a

diventare famoso: Lucy d’Albert. Viene scritturata al

Teatro Nuovo, a Napoli. Attila non disdegna le luci del

varietà e una sera va al Nuovo con un manipolo di amici.

Le evoluzioni del corpo sinuoso di Lucy lo affascinano e

a fine spettacolo corre in camerino per conoscerla.

Lucy, si dice, ha una storia con Umberto di Savoia, ma

il colpo di fulmine per il bellissimo campione è

inevitabile. Si sposano e le malelingue sentenziano che

con le nozze comincia il lento e inesorabile declino del

calciatore. Gli viene preferito Guglielmo Glovi, bomber

di Bagnoli. Attila appende le scarpette al chiodo.

Rimane nell’orbita azzurra solo per una breve sosta

sulla panchina del Napoli, chiamato a sostituire il

tandem Cesarini-Amadei. E’ il campionato 1960-61: a due

giornate dalla fine il Napoli è già condannato alla

serie B.

Viene nominato direttore del nuovo stadio San Paolo, quello stesso

stadio che molti volevano dedicargli, così come è

accaduto a Milano per Meazza. Napoli si dimostra invece

ingrata ed oggi solo una stradina periferica a

Ponticelli, di fronte al Parco Azzurro, reca il nome di

Attila Sallustro, nonostante tutto uno dei tre o quattro

miti della storia calcistica partenopea.

Mimì Pessetti

Nelle foto: il

alto, Sallustro immortalato in Piazza del

Plebiscito con la fiammante "Balilla" regalatagli dal

Calcio Napoli nel 1932, per compensarlo delle sue

prestazioni; al centro, Attila nel 1936 con la

moglie Lucy D'Albert ed il figlio Alberto, di pochi

mesi, che attualmente vive a Roma.

Vinicio, il cuore di un leone

di

Nino Masiello

“Dona”

Orozina non amava soltanto l’insegnamento delle materie

d’obbligo alle elementari di Belo Horizonte, amava anche

il calcio, e quei cinque ragazzini che vedeva al termine

delle lezioni contendersi una piccola palla di gomma,

nel cortile della scuola, la mandavano in sollucchero.

Perché ogni giorno miglioravano i “fondamentali”,

imparavano a dribblare e, uno, in particolare, già

calciava al volo che era proprio un piacere.

Quel campioncino in erba, specialista nei tiri in porta, si

chiamava Luiz de Menezes, apparteneva a una famiglia

borghese di Belo Horizonte, destinato a diventare un

professionista, con una sorella già insegnante di

educazione fisica fidanzata con un aitante maestro di

tennis. Furono proprio la sorella, Luisa, e il cognato,

a prepararlo adeguatamente sul piano fisico per aiutarlo

a sostenere i primi impegni ufficiali in una squadra di

quartiere, gli “Aventureros”, iscritta ai campionati

giovanili. Correva l’anno 1947, il futuro campione della

prima squadra di Belo Horizonte, città brasiliana di

circa mezzo milione di abitanti, stato del Minas Gerais,

di anni ne aveva quindici e, per parenti e amici, era

già Vinicio.

Dagli “Aventureros” alla “Metallusina”, al “7 Settembre” di don

Antonio Lunardi, suo grande mentore, e di Jair de Assis,

suo primo maestro che, in allenamento, lo faceva marcare

anche da tre avversari per migliorarne tenuta e tenacia:

Quel Jair che lo portò a completarsi come centravanti di

sfondamento che si faceva largo prepotentemente, a forza

di gol, tra i moltissimi giovani emergenti del calcio di

Belo.

Al punto che, a diciotto anni appena compiuti, fresco di iscrizione

alla facoltà di architettura, il suo nome finì nel

taccuino del presidente del mitico Botafogo di Rio,

Carlito Rocha.

Affare fatto. Quattromilacinquecento cruzeiros al mese (novantamila

lire al cambio di allora, 1951), vitto, alloggio e tasse

universitarie pagate. Il giovanotto di provincia sbarca

a Rio e mette timidamente piede nella società che aveva

dato al calcio mondiale fuoriclasse come Didi, Garrincha,

Zagalo, Nilton Santos, Zezè Moreira, una sbornia

d’orgoglio per mamma Giuditta, per “Dona” Orozina, la

maestra-tifosa, per i nove fratelli de Menezes.

Tre stagioni nel Botafogo e diventò “il leone” quando un

supertifoso inviò pochi versi della domenica a un

giornale sportivo di Rio per celebrarlo tale: “Vinicio,

il tuo nome è accetto, con la tua fama di campione tu

hai, nel petto, il cuore di un leone”. Sicchè, quando la

società di Rocha decise di inventarsi una tournè europea

per mettere in vetrina i suoi migliori giocatori,

Pasqualini, mediatore specializzato in affari con i

mercati sudamericani, suggerì ad Achille Lauro anche il

nome di quel “leone”.

Tre stagioni nel Botafogo e diventò “il leone” quando un

supertifoso inviò pochi versi della domenica a un

giornale sportivo di Rio per celebrarlo tale: “Vinicio,

il tuo nome è accetto, con la tua fama di campione tu

hai, nel petto, il cuore di un leone”. Sicchè, quando la

società di Rocha decise di inventarsi una tournè europea

per mettere in vetrina i suoi migliori giocatori,

Pasqualini, mediatore specializzato in affari con i

mercati sudamericani, suggerì ad Achille Lauro anche il

nome di quel “leone”.

Don Achille seppe che il Botafogo, dopo il Real, avrebbe fatto

visita agli svizzeri del Grasshoppers e poi sarebbe

arrivato a Torino per un’amichevole contro una mista

Juve-Toro.

“Il Napoli acquisterà Vinicio” proclamò ‘o comandante. Gino Palumbo,

insuperato maestro di giornalismo e di vita, andò a

vedere l’amichevole: “Vinicius ci è piaciuto più del suo

celebre compèagno Da Costa. Il biondo calciatore –

scrisse sul Mattino – a nostro avviso è un grandissimo

centravanti: affiancarlo a Jeppson, regolamento federale

permettendo, potrebbe essere una formidabile idea”.

Dopo Torino il Botafogo arrivò a Roma, che già si preparava ad

accogliere Da Costa in giallorosso. Altra bella prova

del “Leone”: “Stavo sotto la doccia – racconterà

Vinicio- a partita da poco conclusa, quando mi si

avvicinò un signore simpatico, sorridente, in compagnia

di Rocha. Disse il suo nome nel porgermi la mano, ma non

capii molto. Poco dopo, invece, Carlito mi disse che era

l’allenatore del Napoli, Monzeglio, il mio futuro

tecnico nel Napoli di Jeppson, il centravanti che avevo

tanto ammirato durante la Coppa Rimet del 1950”.

Il trasferimento fu perfezionato a fine agosto del 1955, il 18

settembre l’esordio in campionato, al “Vomero”, contro

il Torino: Bugatti, Comaschi, Greco II, Castelli, Tre

Re, Granata, Vitali, Posio, Vinicio, Amadei, Pesaola. La

partita era appena cominciata che Vinicio salutò Napoli

con una fulminea cannonata contro la porta di Rigamonti

e Cuscela, Bearzot, Grosso, Moltrasio rimasero

inebetiti. Vinicio segnò ancora. Poi il Napoli vacillò e

il Toro pareggiò i conti nei venti minuti finali.

Fermiamo qui le lancette dell’amarcord viniciano. Cinque stagioni

in azzurro, per due nel Bologna, quattro nel Vicenza

dove diventa capocannoniere nella stagione 1965-66, un

campionato nell’Inter, la chiusura ancora a Vicenza. Poi

le panchine, anche quella del “Napoli all’olandese”,

semplicemente straordinario e tosto. Proprio come il suo

maestro, entrato a buon diritto nella leggenda del più

bel calcio di tutti i tempi.

Nino Masiello

Nelle foto: in

alto, Vinicio mai domo, a bordo campo al Vomero, dopo un

infortunio di gioco. Alle sue spalle il Comandante

Achille Lauro. In basso, Vinicio sposo con Flora nel

giugno del 1957. Nel giro di quattro giorni convolarono

a nozze prima Vinicio e poi Jeppson, suo compagno di

squadre e...rivale.

|

|

Cannavaro, orgoglio napoletano

di Mimmo Carratelli

Non c’è alcun dubbio che Fabiuccio

Cannavaro, from Naples at Loggetta, è la corona della

nostra testa e il piedistallo del nostro orgoglio,

campione del mondo del nostro cuore napoletano,

guerriero e palla di gomma, trasvolatore d’area,

barriera corallina, frangiflutti, torre, pedone e re dei

sedici metri, e ha meritato ampiamente il Pallone d’oro

e successivamente anche il titolo di "campione

dell'anno" 2006 (indetto dalla Fifa) davanti a Zidane ed

a Ronaldinho. Meriterebbe di tutto e di più: l’area di

rigore di platino, la respinta di rubino e il colpo di

testa di argento. Ma la strameritata incoronazione

parigina è l’ultima conferma di un calcio che va

all’indietro, si raggruppa in difesa, pressa, respinge e

distrugge ogni fantasia, però vincendo un campionato del

mondo.

Non c’è alcun dubbio che Fabiuccio

Cannavaro, from Naples at Loggetta, è la corona della

nostra testa e il piedistallo del nostro orgoglio,

campione del mondo del nostro cuore napoletano,

guerriero e palla di gomma, trasvolatore d’area,

barriera corallina, frangiflutti, torre, pedone e re dei

sedici metri, e ha meritato ampiamente il Pallone d’oro

e successivamente anche il titolo di "campione

dell'anno" 2006 (indetto dalla Fifa) davanti a Zidane ed

a Ronaldinho. Meriterebbe di tutto e di più: l’area di

rigore di platino, la respinta di rubino e il colpo di

testa di argento. Ma la strameritata incoronazione

parigina è l’ultima conferma di un calcio che va

all’indietro, si raggruppa in difesa, pressa, respinge e

distrugge ogni fantasia, però vincendo un campionato del

mondo.

Bene. Quel che conta è il risultato. Ma che il calcio

traboccante di euro, issato a spettacolo quotidiano

dalle tv, capace di far saltare le sedute del Consiglio

comunale a Napoli e bloccare il Parlamento a Roma,

diffuso dai satelliti dalla Cina al Canada e celebrato

persino dai gossip dei giornali rosa, non abbia che da

proporre un terzino al primo posto in Europa e un

portiere al secondo posto vorrà pur dire che il pallone

è diventato quadrato. E’ la celebrazione del deserto dei

tartari all’attacco nell’esaltazione di ogni fortezza,

fortino e forte, piazzaforte, linea Maginot, fossato e

filo spinato.

Ci sono stati difensori di grande bellezza atletica e fascino

tecnico, l’olandese Krol su tutti, ma anche il kaiser

Beckenbauer, l’amato Scirea, l’indimenticabile Armando

Picchi e il più recente Franco Baresi, di cui Fabio

Cannavaro è degnissimo erede, ma la scelta di un terzino

a re del football continentale stride con lo spirito del

gioco più bello del mondo la cui bellezza nasce e si è

nutrita in tutt’altri ruoli, il favoloso “numero 10” su

tutti, le ali volanti, i centravanti di grazia e di

sfondamento.

Il pallone d’oro nasce, nel 1956, col

premio a Stanley Matthews, l’ala destra che per le sue

finte infinite e il tiro minaccioso fu incoronata

baronetto. Ha innalzato sul podio l’immenso Alfredo Di

Stefano, la “saeta rubia” con nonni capresi, e Suarez,

Sivori, il panterone del Mozambico Eusebio, Bobby

Charlton, il disperato Best, gli essenziali Cruijff e

Platini, il tulipano Marco Van Basten e Zizou Zidane, e

i nostri Rivera, Paolo Rossi e Roby Baggio, fiori di un

giardino straordinario. E’ evidente che il giardino è

sfiorito. Le tattiche esagerate e il troppo danaro delle

vittorie indispensabili hanno disseccato il terreno.

Nessuno disegna più ghirigori di delizia sull’erba,

nessuno traccia più parabole magiche nel cielo degli

stadi, nessuno incanta più. Il Pallone d’oro,

retrocedendo da Ronaldinho a Cannavaro, fotografa il

calcio essenziale dei tempi post-moderni in cui è

aumentato il numero sulle maglie dei giocatori, ma lo

spettacolo è diminuito, e gli assi sono scomodi perché

uomini liberi che si sottraggono ai ceppi strategici.

Un piccolo, grande gladiatore vince su tutti, in un anno

storico, protagonista di un Mondiale che l’Italia

ha esaltato con la grinta e la prudenza tagliando man

mano un attaccante dietro l’altro perché l’importante

non è più giocare ma vincere difendendosi. Il calcio

pitagorico del 4-4-2, 3-4-3, 5-3-1-1, 3-4-2-1 ha ucciso

le ali, trasforma i terzini in folli corrieri, immortala

Gattuso ed esilia Baggio e Zola, com’è capitato,

costringe il centravanti a una solitudine infinita ed è

solo un calcio di corsa e di falli tattici. Ha perduto

il gusto del gioco e la bussola. Nella confusione dei

nuovi ruoli, fra mezze punte, mezze tacche, incontristi

e centrocampisti tristi, la grande scuola italiana

declina mentre si importano portieri brasiliani, il

massimo di una ricerca naif, e difensori sudamericani

quando, nei tempi felici, in quei paesi cercavamo

danzatori del gol, registi di fantasia, giocolieri

immaginifici inseguendo il sogno e lo scopo del gioco:

attaccare e segnare nella maniera più deliziosa e

sorprendente possibile.

Professorini e professoroni di Coverciano hanno imposto la

tattica, strumento di una logica inesistente in un gioco

che non è il gioco degli scacchi, ed è piuttosto la

falsa merce venduta per spillare contratti d’oro a

presidenti creduloni, così siamo alle partite tutte

uguali, ai comizi a centrocampo, al palleggio monotono

dell’ormai insopportabile possesso-palla che ha un senso

solo nel basket, e per 90 minuti non c’è lo straccio di

una invenzione sorprendente con biglietti che costano

sino a 240 euro per vedere niente. Si grida al miracolo

se il romanista Aquilani esegue una “rabona”, il mancino

colpo sotto del pibe de oro, e il centravanti di Lipari

Christian Riganò si produce in un “sombrero”, numeri che

dovrebbero essere un’attrazione costante, per 240 euro,

almeno in percentuale superiore al deplorevole “fallo da

dietro”.

In queste condizioni, non è una sorpresa che il Pallone

d’oro e il premio della Fifa abbiano eletto un

difensore a paladino del gioco nel quale, oggi, tutto si

distrugge e nulla si crea col trucco della

celebratissima “zona” che è una tattica essenzialmente

difensiva. Circostanza felice è solo la scelta di un

guaglione napoletano dal viso simpatico, ragazzo leale,

persino sex-symbol e fotomodello di spot pubblicitari.

Cannavaro è comunque il viso sorridente del calcio,

scugnizzo allegro, feroce ma corretto spazzatutto,

campionissimo nel suo ruolo. La sua concreta e

irresistibile grazia fa accettare l’incoronazione, ma

lui stesso ne è rimasto sorpreso.

A Fabio tutti i meriti e nessuna colpa se nel giardino

che fu del principe Lanza di Trabìa a Palermo non danza

più il leggiadro danese Helge Christian Bronée, lo

zingaro del calcio, finissimo palleggiatore, ma un

difensore simpatico come il boy della Loggetta, con

piede pulito ed eleganza di gambe, spedisce il pallone

alle stelle.

Perciò

siamo tutti contenti che “palla di gomma” ce l‘abbia

fatta a scagliare il pallone nel firmamento delle stelle

del calcio e, di rimbalzo, gliene è tornato uno d’oro.

Nella città che gioca al calcio nella Galleria Umberto,

guaglioni notturni con una maglia azzurra, negli spiazzi

delle periferie, sullo stradone del Parco delle

Rimembranze, anche Fabio Cannavaro cominciò dalla

strada, sul selciato antistante lo stadio “San Paolo”.

Il pallone era già corso in famiglia da nonno Renato a

papà Pasquale, che aveva giocato in serie C e portava

Fabio con sé nei ritiri del Casale Posillipo, l’ultima

squadra in cui giocò. Dalla strada all’Italsider di

Bagnoli, a otto anni, poi Rosario Rivellino, stopper

elegante e poi allenatore e dirigente prezioso, portò

Fabio tra i “giovanissimi” del Napoli. Rivellino

assicurò Cannavaro, lo sfortunatissimo Ciro Caruso

(altro difensore di grande qualità) e Gagliotti al

Napoli in cambio di un bigliardo, sì proprio un

bigliardo, espressamente richiesto dal Cral dell’Italsider

che, per statuto, non poteva incassare soldi. Primo

grosso impegno di Fabio: raccattapalle negli anni di

Maradona. Voleva diventare Ciro Ferrara, ammirava la

grinta di Nela e stravedeva per Rudy Krol. Per diventare

un mix dei tre campioni, d’estate, a Sapri, giocava a

pallone per interminabili giornate nel camping “Europa

unita”. In tutti i sensi, un difensore venuto dal mare. Perciò

siamo tutti contenti che “palla di gomma” ce l‘abbia

fatta a scagliare il pallone nel firmamento delle stelle

del calcio e, di rimbalzo, gliene è tornato uno d’oro.

Nella città che gioca al calcio nella Galleria Umberto,

guaglioni notturni con una maglia azzurra, negli spiazzi

delle periferie, sullo stradone del Parco delle

Rimembranze, anche Fabio Cannavaro cominciò dalla

strada, sul selciato antistante lo stadio “San Paolo”.

Il pallone era già corso in famiglia da nonno Renato a

papà Pasquale, che aveva giocato in serie C e portava

Fabio con sé nei ritiri del Casale Posillipo, l’ultima

squadra in cui giocò. Dalla strada all’Italsider di

Bagnoli, a otto anni, poi Rosario Rivellino, stopper

elegante e poi allenatore e dirigente prezioso, portò

Fabio tra i “giovanissimi” del Napoli. Rivellino

assicurò Cannavaro, lo sfortunatissimo Ciro Caruso

(altro difensore di grande qualità) e Gagliotti al

Napoli in cambio di un bigliardo, sì proprio un

bigliardo, espressamente richiesto dal Cral dell’Italsider

che, per statuto, non poteva incassare soldi. Primo

grosso impegno di Fabio: raccattapalle negli anni di

Maradona. Voleva diventare Ciro Ferrara, ammirava la

grinta di Nela e stravedeva per Rudy Krol. Per diventare

un mix dei tre campioni, d’estate, a Sapri, giocava a

pallone per interminabili giornate nel camping “Europa

unita”. In tutti i sensi, un difensore venuto dal mare.

E’ stato l’ultimo prodotto d’eccellenza del vivaio del

Napoli vincendo il suo primo scudetto con la squadra

Allievi, a 14 anni, svezzato da Riccardino De Lella, uno

degli ultimi appassionati maestri dei piccoli calciatori

napoletani, vent’anni nelle giovanili azzurre. Quei

maestri sono un po’ scomparsi. Al tempo di Juliano e

Montefusco ragazzini, diciamo dagli anni ’50 ai ’60, ne

girava uno per le strade e i campetti di Napoli, un uomo

piccolo e robusto, calvo, l’abbronzatura perenne,

burbero e paterno. Si chiamava Giovanni Lambiase,

talent-scout ruspante, Diogene del pallone che cercava

con la lanterna del suo sesto senso il campione del

futuro. Prima del fiorire delle scuole-calcio, la strada

era proprio la scuola dei calciatori in erba. E, alle

giovanili del Napoli, i ragazzi trovavano un uomo buono

e generoso, che ne sorvegliava la vita, gli studi e i

progressi sul campo. Si chiamava Paolo Fino, nolano,

impiegato al Comune di Napoli, che dedicò tutta la sua

vita al vivaio azzurro, uomo di fiducia più che

dirigente, però popolarissimo ai tornei giovanili.

Accompagnava i giovani calciatori a scuola con la sua

sgangherata utilitaria e gli era sempre vicino. Molto è

cambiato. Oggi, i ragazzi sono subito attenti alle

griffe dell’abbigliamento sportivo prima ancora che al

pallone sognando anzitempo un gol e una velina.

C’è stato un buon periodo del vivaio azzurro da cui

sbocciarono i quattro moschettieri Juliano, Montefusco,

Improta e Abbondanza “il sivorino”, poi Nino Musella, il

ragazzo dalle straordinarie capacità tecniche che non

volle diventare Rivera distraendosi con troppe fughe dai

ritiri. Successivamente, allenatori di carisma come

Sormani, Canè, Rivellino, Mariolino Corso esaltarono il

vivaio napoletano. Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro sono

stati gli ultimi gioielli, Fabio ceduto troppo presto, a

22 anni, per esigenze di bilancio. Fino a poco tempo fa

si leggeva ancora su un muro della Loggetta, il suo

quartiere, la scritta: “Cannavaro non firmare”. Era già

pronto per lui il contratto del Parma.

Ferrara e Cannavaro, due difensori. Mettiamoci che nella

suggestione dei loro sogni c’era un esempio mirabile,

Peppe Bruscolotti, il guerriero azzurro di 511 partite.

Sta tornando, nel Napoli, la voglia e l’ambizione di crescere

campioni in casa. Il settore giovanile va riprendendo

quota, diretto da Giuseppe Santoro e con la supervisione